Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Schuster,

sehr geehrter Herr Schwoon,

meine Damen und Herren,

Engagierte in Sachen Bürgerverein,

„Bürgervereine – Heimat für die Stadtgeschichte“, so lautet das Thema meines Vortrags. Gestatten Sie mir, mit einer persönlichen Erinnerung zu beginnen. Als sich vor nunmehr acht Jahren mein Lebensschwerpunkt nach Bad Cannstatt verlagerte, fielen mir auf dem Weg durch die Altstadt, etwa zum Markt, oder bei den Erkundungsgängen darüber hinaus immer wieder die Tafeln des Historischen Pfades auf. Da ging’s um den Erbsenbrunnen oder das nicht mehr stehende Geburtshaus von Thaddäus Troll, die Villa Schöne, in der einst Theobald Kerner, des Justinus Sohn, lebte und praktizierte, um Fritz Elsas, Oskar Schlemmer oder Wilhelm Maybach. Auf jeder Tafeln waren Stifter genannt, die Kanne aus dem Wappen zierte das Schild. Aus diesen Tafeln sprach Selbstbewusstsein, Interesse für Geschichte vor Ort, für ihre Vermittlung. In einer Buchhandlung lag die Broschüre dazu aus, mit den Nummern der Tafeln, Übersichtsplänen, kurzen Informationen. Gegen eine Spende wanderte sie in mein Regal. Ich las über die Aktivitäten von Pro Alt Cannstatt. Vor einiger Zeit wurde ich Mitglied und sitze seit diesem Jahr im Beirat. Wenn ich bei meinen Führungen vor dem Wilhelma-Theater oder dem „Klösterle“, diesem ehemaligen Beginenhaus, stehe, dann bin ich dankbar, dass sich einst Bürger vehement dagegen aussprachen, das „alte Klump“ abzureißen, dass hier durch Bürgerengagement wertvolle Zeugnisse der Cannstatter Geschichte, Kulturgüter besonderen Ranges, erhalten blieben und einer sinnvollen Nutzung zugeführt wurden. Hier lassen sich Geschichten anschaulich erzählen, lässt sich Geschichte vor Augen führen.

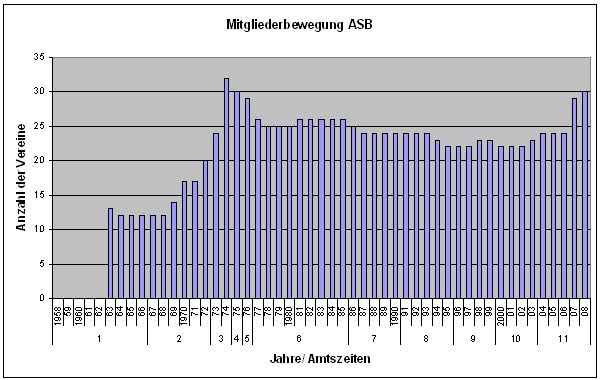

Nicht alle Menschen, die sich für Heimatgeschichte, die Geschichte ihres Umfelds, ihres Stadtteils, ihres Wohnquartiers, interessieren und engagieren, sind in Bürgervereinen organisiert. Auch gibt es in Stuttgart historisch arbeitende Vereine, die nicht – vielleicht kann man auch sagen noch nicht – der Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Bürgervereine mit ihren derzeit 30 Mitgliedsvereinen angeschlossen sind.

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Vereine: Sport, Geselligkeit, Gesang und eben auch Geschichts- und Altertumsvereine, der Württembergische etwa entstand 1843, wurden in ganz Deutschland in großer Zahl gegründet. Die Bewegung der Verschönerungsvereine erfasste ab den 1860er Jahren die deutschen Städte. Gerade diese Vereine engagierten sich für die Allgemeinheit, wenn sie wie in Stuttgart, wo der Verschönerungsverein 1861 aus der Taufe gehoben wurde, Anlagen und Aussichtspunkte schufen, teilweise dabei an historische Persönlichkeiten erinnerten, aber auch an Atmosphärisches aus der Geschichte. So ist der Burgholzhofturm, 1891 vom Verschönerungsverein Cannstatt erbaut, im Stil eines römischen Turmes errichtet. Bei seiner Einweihung im September 1891 war Kronprinz Wilhelm persönlich anwesend. Der Turm erinnert damit auch an die historischen Anfänge Cannstatts in der Römerzeit. Der Verschönerungsverein Stuttgart wiederum ist in Vielem ein geradezu typischer Vertreter dieser frühen „Bürgerinitiativen“. Und selbst Geschichte. Von den ersten Anlagen und Aussichtspunkten der Uhlandshöhe, Schillerhöhe und Karlshöhe noch in den frühen 1860er Jahren über die Aussichtstürme auf dem Hasenberg und dem Kriegsberg, die Geroksruhe, die Staibhöhe blieb er seiner Tradition treu bis zum Killesbergturm, dem jüngsten Projekt dieser Art, hat den Blick auf Stuttgart entscheidend mitgeprägt. Aber natürlich hat der Verschönerungsverein sich noch in anderen Bereichen engagiert. Man denke nur an die Sanierung der Häuser in der Weberstraße zusammen mit dem Schwäbischen Heimatbund.

Die heute in Stuttgart aktiven Bürgervereine selbst sind so vielfältig in ihrer Ausrichtung und Geschichte, so vielfältig wie Stuttgart in seinen Teilen. Einige bestehen – mit Unterbrechung durch die Zeit des Nationalsozialismus, als 1934 die Bürgervereine aufgelöst wurden, über hundert Jahre, andere wurden in den politisierten 60er, 70er und frühen 80er Jahren gegründet, andere wie der Kultur- und Bürgerverein Stuttgart-Münster, gerade ein halbes Jahr alt, stehen noch ganz am Anfang.

Sie alle sind Teil einer lebendigen Demokratie, in der neben den offiziellen kommunalen Vertretungen die Bürger selbst sich zu Wort melden, Altes bewahren, Neues bewegen. Die Verbesserung der Lebensqualität nicht nur, aber eben doch vor allem in ihrem Stadtteil haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, und dazu gehört neben den Bereichen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung, die vielfach Anlass zur Gründung der Bürgervereine gab, auch die Vielfalt kultureller und geschichtlicher Themen. Den Bewohnern, den Bürgern, den verschiedenen Generationen und im Idealfall auch den verschiedenen Kulturen und Bevölkerungsgruppen Angebote des Miteinanders zu schaffen, Identifikation und Wir-Gefühl zu wecken, Heimat im besten, nicht belasteten Sinne zu sein, daran arbeiten die Menschen, viele Hunderte, in den Bürgervereinen vor Ort.

Machen wir uns doch einmal gemeinsam auf den Weg und schauen, was in den einzelnen Vereinen, die der ASB angeschlossen sind, in Sachen „Heimat für Geschichte“ in den letzten Jahrzehnten geleistet wurde. Ich halte mich an die alphabetische Reihe der Vereine, wie sie auch in Ihrer Festschrift „50 Jahre ASB“ zu finden ist. Ab und an fallen auch Namen, sie stehen stellvertretend für die vielen, die sich engagieren.

Den Heimatort, den Stadtteil zu erschließen, mit Wander- und Rundwegen, mit Spaziergängen, mit Broschüren, Alteingesessenen, Neubürgern und Gästen Kultur und Natur nahezubringen, das wurde von vielen Bürgervereinen mittlerweile umgesetzt.

Der Bürger- und Kulturverein Stuttgart-Birkach (1959) gab Ende der 90er Jahre eine Broschüre „Birkach und Hohenheim – ein Begleiter auf Ihren Spaziergängen“ heraus. Ende 2007 folgte in Zusammenarbeit mit Eberhard Dittmann, der sich seit Jahren für die Birkacher Ortsgeschichte einsetzt, eine Dokumentation in Buchform mit dem Titel „Birkach: Geschichte – Menschen – Bilder“. Diese Stadtteilgeschichten, die vor allem in den letzten 15 Jahren entstanden, sind wahre Fundgruben. Viel Privates, das sonst über kurz oder verloren ginge, Erinnerungen, Fotografien etc., wird in Ihnen festgehalten und zugänglich gemacht.

Manchmal kann es schon eine historische Tat sein, einfach nur den Besen zu schwingen, oft geht es ohne Spendenbereitschaft und Überzeugungskraft nicht. Stadt(teil)geschichte erfahrbar zu machen, sich einzusetzen für zu Bewahrendes, Pro Alt-Cannstatt, ich erwähnte den Verein bereits, sieht einen Großteil seiner Arbeit in diesem Aufgabenfeld.

Pro Alt-Cannstatt war zunächst eine Abteilung des „Brauchtumsvereins Kübelesmarkt Bad Cannstatt“, bevor man sich 1981 als selbständiger Verein etablierte. Bereits 1977, und das ist sehr früh für Gesamtstuttgart, wurden die ersten Tafeln für den „Historischen Pfad Bad Cannstatt“ montiert. Mittlerweile zieht sich ein stattliches Netz von über 80 Stationen durch Bad Cannstatt. 1992 wurde ein erstes Faltblatt zur Begleitung mit Texten von Hans Otto Stroheker gedruckt, stark erweitert und bebildert, erschienen 1999 und 2006 weitere, stets überarbeitete Auflagen. Der Text ist auch im Internetauftritt von Pro Alt-Cannstatt nachzulesen. Viele der Bürgervereine liefern inzwischen diesen Service und bieten handfeste Informationen via Internet.

Für das zum Abriss vorgesehene, älteste Wohngebäude Stuttgarts, das eingangs erwähnte „Klösterle“, wurden von Pro Alt Cannstatt Anfang der 80er Jahre insgesamt 100.000 DM gesammelt und von den Mitgliedern viele der Arbeiten ehrenamtlich durchgeführt. 1988 wurde die „Klösterlescheuer“ wiederrichtet, die das bis dato ehrenamtlich betriebene Heimatmuseum nunmehr unter Regie des Kulturamts beherbergen sollte. Das Stadtmuseum Bad Cannstatt ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Identität des ältesten und größten Stadtteils von Stuttgart. In Zeiten der knappen Kassen übernahmen Pro Alt Cannstatt und die Vereinigung der Cannstatter Vereine zeitweise die Finanzierung der Aufsicht und als die Sonderausstellungen aufgrund der Planungen für das neue Stuttgarter Stadtmuseum nicht mehr vom Kulturamt geleistet werden konnten, setzte man mit einer eigenen Ausstellung im Winter 2007 ein Zeichen, indem man eine Ausstellung komplett allein stemmte, und ist fortan in den Prozess der Organisation der Wechselausstellungen miteingebunden.

1981 engagierte man sich auch für den Erhalt des Wilhelmatheaters. Damit die erste Aufführung zur Anschubfinanzierung im unsanierten Theater stattfinden konnte, wurde die Reinigung von Mitgliedern übernommen – schlicht ergreifend Hand anlegen, ich sage nur: Besen! 1986 folgte die Renovierung des Burgholzhofturms, der der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde und seither wochenendweise im Sommer von verschiedenen Vereinen und Gruppen betreut wird.

Auch in Cannstatt wurde 2002 ein Buch, „Cannstatt und seine Geschichte“, von Dr. Jürgen Hagel, mitfinanziert, die zweite Auflage des rasch vergriffenen, aber immer noch nachgefragten Buches übernahm der Verein letzte Jahr auf eigenes Risiko.

Durch die Mitgliedschaft in der ASB hat Pro Alt-Cannstatt jüngst wichtige Verbindungen zu anderen Vereinen mit ähnlichen Zielen geknüpft. Der Verein arbeitet außerdem in der IG Stadtgeschichte mit. Pro Alt-Cannstatt ist Ende November 2008 Gastgeber des dritten Tags der Stadtgeschichte, der von der IG Stadtgeschichte organisiert wird, dazu später noch etwas mehr.

Der Bürgerverein Feuerbach (1900-1934, 1974) trug ein Jahr nach seiner Wiedergründung bereits zahlreiche Veranstaltungen zum 750-Jahr-Jubiläum Feuerbachs 1975. In seinem Programm finden sich Vorträge zu ortsgeschichtlichen Themen, Ortsbegehungen unter dem Aspekt der Denkmalpflege, der Architektur, der Geschichte. Diese Führungen sind in allen Vereinen, die sie anbieten, ein wichtiges Medium, historisches Bewusstsein zu schaffen, den Blick zu schulen, auch auf Details, die viel erzählen können. Eine Luftschutzklappe erzählt vom Krieg, ein Hauszeichen vom Beruf des Erbauers eines Hauses, so wird Interesse für Erhaltenswertes geweckt, langfristig Identifikation gestiftet.

Mit den „Feuerbacher Geschichtsblättern“ führte man nach über sechzig Jahren Pause eine Reihe fort, die der damalige Stadtpfarrer Richard Kallee von 1923 bis 1932 in sechs Heften begonnen hatte. Mit der Nr. 7 zu 60 Jahre Eingemeindung gelang 1993 der Neuanfang, inzwischen ist die Nr. 18: Feuerbach zur Zeit des Nationalsozialismus erschienen. Dazwischen finden wir Themen wie Flurnamen, Persönlichkeiten, Verein für Wohlfahrtspflege, Kriegsende, einzelne Epochen der jüngsten Geschichte, aber auch über Sexualität im 19. und 20. Jahrhundert, die ehemaligen Ortsherren die Ritter von Frauenberg, die Kelter und anderes.

Auch der Bürgerverein Heumaden (1972) nennt unter seinen Vereinszielen Heimatpflege und Heimatkunde, Kunst und Kultur. Gemeinsam mit dem Bürgerverein Riedenberg/Sillenbuch veröffentlichte er 2001 das Buch „Aus drei Dörfern wächst ein Stadtbezirk“. Zum ersten Mal wird hier die Geschichte der zu einem Stadtbezirk zusammengewachsenen drei alten Orte Heumaden, Riedenberg und Sillenbuch in – zum Teil bisher unveröffentlichten Bildern – vorgestellt. Dieses „zum ersten Mal“ ist die Chance der Bürgervereine, auch die vermeintlich kleine Geschichte vor Ort, die ja immer mit der Großen einhergeht, verdient Beachtung und Geschichtsschreibung, verdient es festgehalten und erzählt zu werden. In Skandinavien entstand Anfang der 1970er Jahre die Bewegung „Grabe, wo du stehst“, Sven Lindqvist formulierte das Motto eingängig. Lokalgeschichte und Alltagsgeschichte vor Ort zu erforschen, Befragungen (oral history) durchzuführen, erweiterte das Feld der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung. Die „Geschichtswerkstatt“ wurde geboren. Auch in dieser Traditionslinie arbeiten die Bürgervereine, aber auch Muse-o oder die Stolperstein-Initiativen. Doch setzen wir unseren Rundgang fort und blicken wir zunächst nach Hofen.

Durch Umweltverschmutzung und Verfall bedrohte Zeugnisse der lokalen Personen-Geschichte sind immer auch die Grabsteine. Der Bürgerverein Hofen (1985) setzte sich für den Erhalt der Grabsteine und Epitaphe auf dem alten, bis um 1800 genutzten katholischen Friedhof um die St. Barbara Kirche ein. Im Zuge der Renovierung wurde die Geschichte der hier begrabenen Persönlichkeiten aufgearbeitet und in einer Broschüre „Rund um den Alten Kirchhof“ zusammengestellt. Darüber hinaus wurden alte historische Gebäude im Ortskern mit geschichtlichen Informationen beschildert und in der Broschüre „Rundgang durch Alt-Hofen“ genauer erläutert. Zu diesem Rundgang bietet der Bürgerverein auch Führungen an.

Eine weitere Broschüre schildert den 4-Burgen-Rundwanderweg, Geschichte der Burgen im Stadtbezirk Mühlhausen mit Freiberg, Mönchfeld, Mühlhausen und Hofen. Die Burgruine Hofen, Stuttgarts größte Burgruine, ist seit 2003 Veranstaltungsort der „Hofener Märchentage“, die vom Bürgerverein initiiert wurden. Die Kunst ist es, historische Orte kreativ mit Leben zu füllen, Angebote für Alt und Jung zu schaffen.

Der Betreuung, Öffnung und Unterhaltung des Bismarckturms hat sich der Bürgerverein Killesberg und Umgebung (1952) verschrieben. Dieser Verein half auch mit, dass das Löwentor am Rosensteinpark erhalten blieb. Mit finanzieller Unterstützung des Bürgervereins konnte 2005 die Veröffentlichung des spannenden Buches „Nordgeschichten“ von Jörg Kurz und Manfred Ulmer realisiert werden, das die unendlich vielen Aspekte des Killesberges und seiner nächsten Umgebung historisch, architektonisch und aktuell beschreibt.

Die Schutzgemeinschaft Stuttgart-Mühlhausen BV (1969) setzte sich zusammen mit anderen Mühlhäuser Vereinen für die Renovierung des Palmschen Schlosses ein. Immer wieder stehen Vorträge zur Ortgeschichte, zur Historie des Neckars und seiner Mühlen, zur Geschichte der Ortsadeligen auf dem Programm. Seit kurzem schmücken historische Mühlsteine den Eingangsbereich des Bezirksrathauses, an deren Erwerb und Aufstellung die Schutzgemeinschaft sich ebenfalls beteiligt hat. Im Jubiläumsjahr 2007/2008 des Stadtteils erscheint unter der Mitherausgeberschaft und maßgeblichen Beteiligung eine Fortsetzung des Heimatbuches von 1993. Bereits 2006 wurde die Freizeitkarte Mühlhausen in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Hofen vorgestellt, die detaillierte Informationen zu den Themen Heimatkunde, Ortsgeschichte, Archäologie, Kultur, Biotope/Naturschutz, Erholung und Freizeitsport im Stadtbezirk bietet.

Die Sanierung des Obertürkheimer Ortskerns war bald nach der Gründung des Bürgervereins Obertürkheim-Uhlbach (1973) ein immer wieder forderndes Thema. Und natürlich richtetete man 2004 die Jubiläumsveranstaltung zur Erstnennung 1279 aus. Eine der historisch bedeutsamsten Aktivitäten des Bürgervereins in die Betreuung des Bezirksarchivs, das seit 1980 besteht. Dieses Archiv beinhaltet die Bestände Obertürkheim und Uhlbach sowie Nachlässe von Privatpersonen und überlassenes Material von ortsansässigen Firmen. Über die Jahre hatte der verdiente Bezirksarchivar Richard Wolff unermüdlich Belege zur Geschichte der beiden Stadtteile gesammelt. Nach seinem Tod bestand das Problem, die Fülle an Material nach allgemein gültigen Grundsätzen neu zu ordnen und zudem geeignete Räumlichkeiten zur Unterbringung des Archivs zu finden, was schließlich im Bezirksrathaus gelang. Die Umstrukturierung der Bestände ist seit einiger Zeit im Gange, wobei die Bestände datentechnisch so aufbearbeitet werden, dass das Stadtarchiv Stuttgart nach Abschluss der Erfassung Zugriff auf die Datenbank haben wird. Das Bezirksarchiv wird unterstützt durch das Kulturamt der Stadt Stuttgart.

„Wissen Sie etwas über die Objekte im Heimatmuseum Plieningen?“ Unter dieser Fragestellung lud der Planungsstab Stadtmuseum die Plieningerinnen und Plieninger Mitte September diesen Jahres für drei Tage ein, mit ihren Geschichten zur Inventarisierung der Museumsobjekte beizutragen. Der Bürgerverein Plieningen (1974), der seit 1980 viermal jährlich den Plieninger Boten herausgibt, in dem sich auch ortsgeschichtliche Themen finden, gehört zu den regelmäßigen Stiftern für das Heimatmuseum Plieningen. Dort im Alten Rathaus sind vielfältige Bestände zur Geschichte Plieningens und der Fildern versammelt. Neben vor- und frühgeschichtlichen Bodenfunden, Ansichten, Plänen und Urkunden zur Ortsgeschichte finden sich viele Dokumente der Arbeits- und Lebenswelt auf den Fildern. Spannend werden diese Zeugen der Vergangenheit durch die Geschichten, die damit verbunden sind. Was kochte man auf dem alten Holzherd, an dem man sich auch manchmal die Finger verbrannte? Warum stickte jedes Mädchen einen Arbeitsfleck und wer wurde vom „Fleck weg“ geheiratet? Wann trug man die Plieninger Tracht? Erst mit den Geschichten werden die Objekte und die Vergangenheit lebendig.

Der Band „Aus drei Dörfern wächst ein Stadtbezirk“ ist bereits im Zusammenhang mit dem Bürgerverein Heumaden erwähnt worden. Der andere Herausgeber ist der Bürgerverein Riedenberg-Sillenbuch (1971/72), der 2007, diesmal gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Sillenbuch, den Band „Lebendige Ortsgeschichte“ folgen ließ. Auch hier finden wir es wieder, das Motiv der Identitätsstiftung: „Diese Bücher, ortsgeschichtliche Veranstaltungen, Spaziergänge durch die Ortskerne und entlang der Markungsgrenzen, die Mitherausgabe der Stadtteilrundweg-Karte sollen, so hoffen wir, ein Gemeinschaftsbewusstsein für den ganzen Stadtbezirk fördern“, so heißt es im Beitrag des Bürgervereins zur ASB-Festschrift. Eine interessante Aktion sei noch genannt: Die Aktion „Grenzsteine“ im Jahr 2007, bei der über 70 der ursprünglich 130 Steine an der alten Sillenbucher Markung aufgefunden, vermessen und dokumentarisch festgehalten wurden, ist ein Teil des Projekts „Filderpark“, für das sich der Bürgerverein gemeinsam mit der Lokalen Agenda Sillenbuch einsetzt. „Gemeinsam sind wir stark!“, dieses Motto, das Sie auch auf der Einladung zur heutigen Feier finden, erweist sich immer wieder als richtig. Es geht eben immer wieder auch um Vernetzung, um Bündelung der Kräfte.

Bleiben wir kurz auf den Fildern. Die Geschichte des Sonnenberggebietes auf den Fildern bei Degerloch ist in gewisser Weise zugleich die Geschichte des Sonnenberg-Vereins (1903, 1948). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen hier nur einige Sommerhäuser. Als 1903 die ersten Wohnhäuser bezogen wurden, schlossen sich noch im selben Jahr drei der ersten Bewohner zu einem Verein zusammen (heute braucht man ja bekanntlich sieben! Schwaben, zur Gründung eines e.V.). Zum 100-jährigen Bestehen des Sonnenberg-Vereins wurde eine umfangreiche Festschrift mit historischen Dokumenten und Bildern und zahlreichen Beiträgen zur Geschichte dieses Stadtteils herausgegeben. Auch die jüngeren und jüngsten Stadtteile und Bezirke könnten Geschichten erzählen. Der Fasanenhof etwa oder Neugereut, in beidem exisitieren bekanntlich seit einigen Jahren oder seit Anbeginn mit wechselnder Struktur Bürgervereine, ich kann nur motivieren, Schritte in dieser Richtung zu tun. Es lohnt sich. „Grabe, wo du stehst!“ Man kann nur wünschen, dass es langfristig auch gelänge, Menschen mit Migrationshintergrund in solche Projekte einzubinden, denn auch ihre Geschichten verdienen es bewahrt und erzählt zu werden.

Der erste Bürgerverein in Untertürkheim gründete sich knapp anderthalb Monate nach der Vereinigung mit Stuttgart im Mai 1905 (1905, 1930-1934, 1973). Ein Markstein der wechselvollen Geschichte ist die Herausgabe eines Heimatbuches aus dem Kassenbestand von 700 Mark des 1934 aufgelösten Bürgervereins. Dieses Untertürkheimer Heimatbuch wurde am 1. April 1935 vorgestellt und war damit zugleich ein Denkmal für den nicht mehr bestehenden Verein. 1983, zehn Jahre nach der Neugründung erschien das Neue Heimatbuch, nachdem bereits 1975 ein Postkartenalbum mit alten Ortsmotiven gedruckt worden war.

1987 schließlich entstand die „Heimatbuchstiftung“, aus deren Zinsertrag jährlich ansehnliche Geldsummen als Anerkennung für besondere förderungswürdige Leistungen an Bürger und Vereine ausgezahlt werden.

1989 wurde im ehemaligen Schulhaus von Rotenberg, als ständige Einrichtung, durch den Bürgerverein Untertürkheim die „Heimatgeschichtliche Ausstellung“ eröffnet. Sie wurde 2002 neu und ansprechend gestaltet mit den Themen: Ur- und Frühgeschichte, der Ort, der Weinbau, das Gewerbe, die Technologie, die Burg Wirtemberg, die Grabkapelle. Ein Highlight ist eine aus Lehm modellierte weibliche Brust, wohl ein Symbol der Fruchtbarkeit, aus der mittleren Jungsteinzeit vor rund 4300 Jahren. Sie gilt als das älteste Fundstück dieser Art im süddeutschen Raum.

2000 entstand u.a. ein baugeschichtlicher Wegweiser durch den Stadtbezirk sowie zwei Rundwanderwege „Rund um die Kirchturmspitze“ und „Rund um die Grabkapelle“. Auch in Untertürkheim weisen Schilder an Gebäuden und Anlagen auf die geschichtliche Bedeutung der Stationen hin. Der Bürgerverein betreut nicht nur die Heimatgeschichtliche Ausstellung, sondern bietet auch regelmäßig Führungen im Ort und in der Grabkapelle an.

Unser Rundgang endet mit dem Weilimdorfer Heimatkreis (1986), der sich vor allem, aber nicht ausschließlich als „Geschichtsverein“ versteht. Eines seiner Ziele, die Einrichtung eines örtlichen Heimatmuseums, ist bisher in Form der „Weilimdorfer Heimatstube“ erst teilweise erreicht. In diesem Ausstellungsraum im Dachgeschoss des Alten Pfarrhauses werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen gezeigt. Da ging es einmal um den Ackerbau der frühen Bandkeramiker, das andere Mal um Kinderzimmer des 20. Jahrhunderts. Das Ziel, das die engagierten Mitglieder des Vereins anstreben, ist ein angemessener Ausstellungsraum. So wirbt der Verein mit seinen Aufgaben. Im Vereins-Faltblatt sind sie genannt: Sammlung von Exponaten zur Ortgeschichte, deren Erhaltung und Dokumentation; Aufbau eines Weilimdorfer Bildarchivs; Sammlung und Dokumentation von Zeitzeugenerinnerungen; Veröffentlichung des Weilimdorfer Heimatblatts; Vorträge und Veranstaltungen zu geschichtlichen Themen. Geschichte steht vor der eigenen Haustür, nicht nur im Geschichtsbuch.

„Was können sie tun um uns zu helfen?“, heißt es weiter: „Unterstützen Sie den Weilimdorfer Heimatkreis durch eine Mitgliedschaft, eine Exponatspende, eine Zeitzeugenerinnerung, Bildmaterial und Wortdokumente für das Archiv, stellen Sie Ihre Sammlung für eine Ausstellung zur Verfügung, arbeiten Sie bei einem Projekt mit.“ Als Beispiel für eine solche Aktion sei das „Museum“ zum Anfassen im Kinderferienprogramm genannt. Kinder – und weil schon wesentlich schwerer zu begeistern – auch Jugendliche als Zielgruppe solcher Aktionen, aber auch als selbständig Forschende, Entdeckende, Fragende bei der Entwicklung neuer Ideen in Sachen Heimatgeschichte im Blick zu haben, ist für alle Bürgervereine eine sinnvolle Aufgabe. Hier ist auch an eine Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen zu denken.

Bei literarischen Spaziergängen kooperiert der Weilimdorfer Heimatkreis mit anderen örtlichen Vereinen und Institutionen. Mit den Kirchengemeinden wurde 2005 an den schweren Luftangriff auf Weilimdorf 1945 erinnert und eine gemeinsame Veranstaltung mit der Bonhoeffer-Kirchengemeinde führte zu der Bezeichnung „Gertrud-und-Otto-Mörike-Weg“ im ehemaligen Pfarrgarten. Damit wird an das Ehepaar aus dem kirchlichen Widerstand erinnert, das hier in der Nachkriegszeit tätig war und in der Erinnerung vieler Weilimdorfer tiefe Spuren hinterlassen hat.

Eine ganze Reihe von Mitgliedsvereinen der ASB habe ich nun nicht genannt, das heißt aber nicht, dass dort gar nichts stattfindet oder –fand, was zum Thema dieses Referates gehört. Der Bürger- und Gartenbauverein Stuttgart-Heslach hat letztlich eine 121jährige Tradition. Die noch älteren Bürgervereine Stuttgart Mitte und Süd, 1874 und 1875 gegründet, setzten sich nach dem Zweiten Weltkrieg u.a. für den Wiederaufbau des Neuen Schlosses und des Königsbaus ein. Der Möhringer Frauenkreis (1964) machte sich für den Erhalt der Spitalhofmauer stark. Der Bürgerverein Stuttgart-Zazenhausen (1972) organisierte die 1200-Jahr-Feier 1988 und übernahm die Herausgabe des Buches „1200 Jahre Zazenhausen“. Der bereits 1874 erstmals gegründete Bürgerverein Zuffenhausen (1967) setzte mit dem Buch „Der 15er“ 2007 ein Denkmal für die letzte Straßenbahn Stuttgarts. All die anderen, die ich nicht nenne, mögen mir dies nachsehen. Überall zeigt sich die Vielgestalt des Engagements in Sachen Heimatgeschichte, neben den anderen Aufgaben, die die Ehrenamtlichen in den Vereinen zu bewältigen haben.

Ich möchte den Fokus noch auf zwei bürgerschaftliche Initiativen lenken, die dem ASB nicht angeschlossen sind, die aber in ihrem Tun exemplarisch sind, ja Vorbildcharakter haben: der Museumsverein Stuttgart-Ost, MUSE-O, und die Stuttgarter Stolpersteininitiativen.

26 Bürgerinnen und Bürgern des Stadtbezirks gründeten am 3. März 1998 den Museumsverein Stuttgart-Ost e.V., MUSE-O. Der Verein machte es sich zur Aufgabe, das in städtischem Besitz befindliche Alte Schulhaus Gablenberg zu übernehmen, zu sanieren und den Menschen im Stadtbezirk zur Verfügung zu stellen. Das Stadtteilmuseum wurde 2005 seiner Bestimmung übergeben und wird seither von MUSE-O mit Leben gefüllt. Zahlreiche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte, Lesungen finden statt und zeugen vom reichhaltigen kulturellen Leben des Stuttgarter Ostens. Die Ausstellungen werden zum großen Teil in Publikationen dokumentiert, und bleiben als Themen damit greifbar. Man kooperiert mit den anderen Institutionen des Stadtbezirks, dem Bezirksbeirat, dem Kulturtreff Stuttgart-Ost, man vernetzt die Arbeit der Lokale-Agenda-Initiativen im Stadtbezirk. Derzeit tragen rund 160 Mitglieder das Vereinleben. Bis Anfang November wird noch eine Ausstellung über die Stuttgarter Gaskessel gezeigt.

Eine wichtige Form von Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur, leisten die mittlerweile vierzehn Stolperstein-Initiativen in Stuttgart, ergänzt um den Arbeitskreis „Euthanasie“ und das „Recherchenetzwerk Sinti und Roma“. Der Künstler Gunter Demnig, der das Stolperstein-Projekt ins Leben rief, äußert sich beeindruckt über das ungeheure Engagement der Stuttgarter, der Bürger und der Kommune, für das Projekt, das mittlerweile über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus als ein dezentrales Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus wächst und wächst. Die ersten Steine wurden 1993 in Köln verlegt, in Stuttgart machte der Osten 2003 den Anfang. Mittlerweile sind es auf Stuttgarter Gebiet gut 400 Steine, die Gunter Demnig in die Gehwege vor den letzten selbstgewählten Wohnungen der Opfer gebracht hat, jeder erinnert an ein Einzelschicksal, ein Leben das ausgelöscht wurde, Biographien, die mühsam von den Initiativen in den Bezirken recherchiert wurden.

Die Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Bürgervereine selbst hatte sich Anfang der 80er Jahre für den Erhalt und die Restaurierung des Hoppenlau-Friedhofs starkgemacht. 1987 legte man in Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein Stuttgart ein Verzeichnis historisch schützenswerter Straßennamen vor, mal kam es zu einer Spende zur Eröffnung des Straßenbahnmuseums Zuffenhausen. Doch erst in den letzten Jahren zeigt sich verstärkt bei der ASB der Blick Richtung Geschichte, so ist es auch in der aktuellen Festschrift formuliert:

Aufgrund der intensiven Mitarbeit bei stadtgeschichtlichen Themen (z.B. in der IG Stadtgeschichte) wurden Kontakte geknüpft zu den Heimatkreisen und den Geschichts- und Museumsvereinen. Den Vertretern dieses Bereiches könnte – und will – die ASB eine Plattform bieten, um der Koordination und Zusammenarbeit auch auf den Gebieten von Heimatforschung und –pflege und Denkmalschutz noch mehr Gewicht und Bedeutung zu verleihen. Die ASB will und wird sich verstärkt dem Erhalt des historischen Erbes von Gesamtstuttgart widmen. Sie kann der InitiativGruppe Stadtgeschichte als Verein mit all den vereinsrechtlichen Vorteilen zur Seite stehen. Dies alles hat auch unmittelbar mit der Entstehung des Stuttgarter Stadtmuseums zu tun.

Ich verlese die Resolution der IG Stadtgeschichte aus dem Jahr 2006: „Resolution. Am 15. Mai 2006 haben sich auf Einladung der IG Stadtgeschichte 35 Aktive aus der stadt- und ortsgeschichtlichen Arbeit in den Stuttgarter Stadtbezirken im Haus Weberstraße 2 getroffen.

Wir begrüßen die Absicht des OB und Gemeinderat, im Wilhelmspalais ein Stadtmuseum einzurichten, da sich dadurch die Chance bietet, die Arbeit der stadtgeschichtlich Aktiven auch in den Stadtbezirken zu unterstützen und ihnen bessere Arbeitsbedingungen und stärkere Resonanz zu ermöglichen, kurz: dieser weitgehend ehrenamtlichen Arbeit in Stuttgart und seinen Stadtbezirken insgesamt einen höheren Stellenwert zu verschaffen. Dieses Ziel muss in die Konzeption des Stadtmuseums einbezogen werden. Wir werden daher eigene Vorstellungen in die Diskussion zum Stadtmuseum einbringen und erwarten, dass sie in den konzeptionellen Überlegungen der Stadt berücksichtigt werden.“ Ende des Zitats.

Der Sprecher der InitiativGruppe Stadtgeschichte – und gleichzeitig auch Mitglied im Beirat für das geplante Stadtmuseum – Herr Dr. Wolfgang Müller, ist auch bei der ASB als Vorstandsmitglied aktiv. Die sogenannte „politische Gruppe“ der IG Stadtgeschichte hat sich von Anfang an für die Einrichtung eines Stadtmuseums in Stuttgart stark gemacht und die gesamte Entwicklung bis hin zur letztendlichen Genehmigung verfolgt und – wo notwendig – auch angetrieben.

Eine Unterabteilung der IG Stadtgeschichte ist die später eingerichtete „ARGE Netzwerk Stuttgarter Stadtbezirke“. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Kooperation der bisher in den Stadtteilen ohne Verbindung zueinander wirkenden stadtgeschichtlich interessierten Mitbürger zu erreichen und für deren Arbeiten eine Plattform zu bieten.

Darüber hinaus versucht man dort, beim zu entwickelnden Konzept für das neue Museum mitzuwirken, um hier insbesondere dafür zu sorgen, dass die stadtgeschichtliche Arbeit in den Stadtteilen sich letztendlich auch im Konzept des Museums wiederfindet.

Um diese Arbeit zu unterstützen veranstaltet die „ARGE Netzwerk“ den „Tag der Stadtgeschichte“, in diesem Jahr zum dritten Mal und diesmal – wie gesagt – in Bad Cannstatt. Im letzten Jahr war die dazu von den beteiligten Bürgervereinen gestaltete stadtgeschichtliche Ausstellung für drei Wochen im Stuttgarter Rathaus zu sehen. „Stadtgeschichte ist auch Bürgergeschichte!“ – Bürger gesperrt geschrieben, so hieß es in der Einladung zum ersten Tag der Stadtgeschichte am 7. Oktober 2006 an die Bürgervereinsvorstände. Und der Erfolg der Aktion gab den Organisatoren Recht.

Bürgervereine sind Heimat für die Stadtgeschichte, das haben die Ausführungen sicher deutlich gezeigt. Und sie sind wichtig für die Entwicklung des neuen Stadtmuseums, das, wenn alles klappt, 2012 im Wilhelmspalais eröffnet werden wird. Der Planungsstab Stadtmuseum unter der Leitung von Frau Dr. Anja Dauschek bereitet die Gründung vor.

Ich darf Sie alle recht herzlich von Frau Dr. Dauschek grüßen und sie zugleich entschuldigen. Sie hätte gerne das Referat selbst gehalten, war aber leider terminlich schon für heute Abend vergeben. Im Vorfeld sprach ich mit ihr über das Thema, vor allem über die Zusammenarbeit von Bürgervereinen und Planungsstab:

Heimatgeschichte ist oft lebendiger als die sogenannte Große Geschichte, denn sie ist näher an der eigenen Lebenswelt. Die lokalen Museen, Heimatstuben und Aktionen sind wichtig als Ergänzung, Vertiefung dessen, was im Stadtmuseum gezeigt werden kann. Sie spiegeln die Stadt in ihrem Partikularismus, die Vielfalt von dem, was heute zu Stuttgart gehört, Stuttgart ausmacht.

Die Bürgervereine, die heimatgeschichtlich engagierten Einzelpersonen, Bürger wie Historiker, repräsentieren das Wissen vor Ort. Sie vermitteln Kontakte, bekommen Objekte angeboten oder fragen gezielt nach, können die Geschichte der Gegenstände im direkten Zugang zu den Menschen ermitteln. Dabei erhofft sich der Planungsstab Stadtmuseum auch Objekte, die für die Geschichte der Gesamtstadt interessant sind.

Wie das im Einzelfall gehen kann, zeigen die folgenden zwei aktuellen Beispiele aus eigener Erfahrung. Aufgrund einer von Pro Alt-Cannstatt und der Vereinigung Cannstatter Vereine finanzierten Postkarten-Ausstellung im Cannstatter Stadtmuseum zur Jahreswende 2007 auf 2008 mit dem Titel „Gruß aus Cannstatt“, die ich zusammenstellen durfte, meldete sich der Nachfahre eines wohlsituierten Cannstatter Drogeriebesitzers, heute fernab vom Stuttgarter Raum lebend, der mitteilte, er habe Glasplatten mit fotografischen Aufnahmen seines Großvaters, die sieben Ansichten von Cannstatt aus der Zeit unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg zeigen, das Ganze noch in einer originalen Verpackung. Die große Überraschung traf mich bei der persönlichen Kontaktaufnahme, es waren frühe Farbaufnahmen, eine absolute Seltenheit, vom Kursaal und seinen Anlagen, vom Uffkirchhof, von einer Partie am Neckar, meist mit einem Knaben im Bleyleanzug im Vorder- oder Mittelgrund, manchmal auch begleitet von einem weiblichen Familienmitglied und einem Spitz, damals groß in Mode, denn der letzte württembergische König Wilhelm II. hatte ja bekanntlich zwei davon. Die Glasplatten wurden dem Planungsstab Stadtmuseum zum Geschenk gemacht.

Zweites Beispiel: Eine alte, sehr interessierte Dame brachte mir ihr Fotoalbum aus den 30er Jahren mit, als sie die Nachfolgeausstellung im Cannstatter Stadtmuseum zu „100 Jahre Seilerviertel. Die Geschichte eines Cannstatter Quartiers“ im Sommer anschaute. Neben Aufnahmen aus dem Viertel fand sich ein Foto vom Besuch Adolf Hitlers am 1. April 1938 in Stuttgart. Die kleine Privataufnahme zeigt die begeisterten Massen mit entsprechend erhobenen Armen vor dem Mittagsquartier Hitlers, dem „Viktoria“ in der Stuttgarter Friedrichstraße, einige klettern sogar die Fassaden der Häuser empor, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ein beeindruckendes Zeugnis für den damaligen Zeitgeist. Zwei interessante Objekte, Quellen zur Stadtteil- und zur Stadtgeschichte. Sicher wird noch Spannendes auf den Planungsstab zukommen.

Aber es geht bei dem Wunsch nach Objekten, nach Exponaten nicht, wie Frau Dr. Dauschek betont, um einen „zentralistischen Staubsauger“, der alle guten Stücke aus den Teilorten herauslöst. Es geht um eine Bestandsaufnahme, aus der sich neue Ideen, neue Themen der Präsentation im Stadtmuseum oder in den Museen und Sammlungen vor Ort entwickeln lassen.

Die Bürgervereine sind dabei eine ideale, weil auch eingeführte Plattform, die durch ihr stetes Engagement das Vertrauen der Bürger erworben hat. Der Zugewinn besteht auf beiden Seiten, auch die lokalen Initiativen profitieren vom Fachwissen und den Kontakten des Planungsstabes.

In Stuttgart gibt es ein selbstbewusstes Bürgertum, dies spiegelt sich in vielen kommunalen Fragen wider. Die IG-Stadtgeschichte ist ein wichtiges Beispiel. Die Initialzündung für die Errichtung eines Stadtmuseums kam aus der Bürgerschaft und nun lässt die Begleitung des Projekts in beratender Funktion durch Mitglieder der IG-Stadtgeschichte, die Integration, Mitarbeit und auch die Teilhabe an der Konzeption des neuen Stadtmuseums im Beirat wechselseitiges Verständnis wachsen, für die Belange der historisch interessierten Bürgerschaft und der Museumsmacher.

Der Planungsstab des Stuttgarter Stadtmuseums ist dankbar für diese bürgerschaftliche Beteiligung und hofft auf eine langfristige, kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit in den Gremien, im zukünftigen Stadtmuseum und in den lokalen Museen vor Ort in den Stadtteilen.

In diesem Sinne wünsche auch ich der ASB, ihren Mitgliedsvereinen, alles Gute zum heutigen Jubiläum und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg, nicht nur, aber eben auch im Sinne der Stadtgeschichte, und danke für Ihre Aufmerksamkeit.